生态修复纳入法定量刑情节的可行性研究

——以10年来陕西省125份非法捕捞水产品罪裁判文书为视角

2025年09月10日

字数:1055

□文/陈庭乐

环境资源类刑事案件“类案不同判”现象成为影响环境资源司法公正与效能的关键瓶颈,如不能有效解决,将严重制约环境资源审判专业化、规范化水平的提升。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,“两山理论”已成为引领我国走向绿色发展之路的基本国策。最高人民法院历年发布的《中国环境资源审判白皮书》中,生动呈现了全国四级法院坚持用最严格制度、最严密法治保护生态环境,守护绿水青山的司法实践,取得了历史性成就。陕西省三级法院依法审理环境资源类案件,打击环境资源类违法犯罪行为已成为法院干警心怀“国之大者”,当好“秦岭卫士”的重要体现。陕西各地法院纷纷设立环境资源审判庭,实行环资类行政、民事、刑事案件“三审合一”归口审理,加大办案力度,提升审判质效,取得了显著成果。

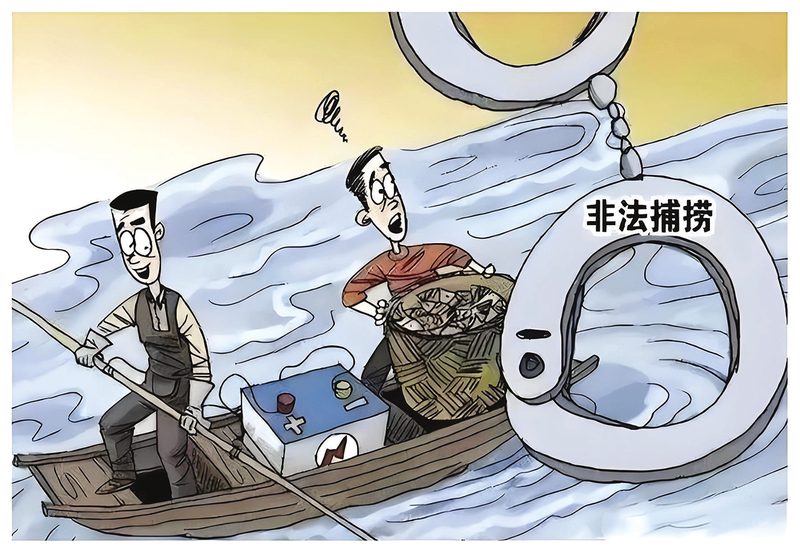

然而,环境资源类刑事案件“类案不同判”现象仍然存在且较为突出,成为影响环境资源司法公正与效能的关键瓶颈,如不能有效解决,将严重制约环境资源审判专业化、规范化水平的提升,削弱环境法治的权威性和公信力,损害人民群众对公平正义的获得感、幸福感、安全感。鉴于环境资源犯罪案件种类繁多,为梳理环境资源类犯罪相关特点,便于总结研究裁判规律,笔者于2025年6月7日在“中国裁判文书网”,检索到陕西省基层人民法院自2016年至2025年共125份非法捕捞水产品罪刑事案件裁判文书作为样本分析。

一、多维观测:陕西省非法捕捞水产品案件刑罚情况梳理

(一)从刑罚对象来看,非法捕捞水产品案件犯罪主体覆盖面大,共同犯罪比重高,涉案年龄主要在中青年,文化程度偏低。

陕西省十年来非法捕捞水产品罪案件数共计125件,案件数量变化整体上呈现出波浪线走势,从2016年的3件迅速增长,到2019年达到顶峰40件后案件数量开始下降,2022年回落至2件,后又略微上扬至2024年15件,这既是生态环境保护任务长期性、复杂性、艰巨性的具体体现,又是生态文明建设取得共识的必然结果。2016年至2025年陕西省非法捕捞水产品案件共判决125件190人,其中共同犯罪45案107人,分别占比36%、56.32%,比重较大。在138名罪犯中文化程度为文盲的22人,小学文化的67人,初中文化的61人,高中文化的24人,中专文化的2人,大专文化的2人(有12名罪犯文化程度在中国裁判文书网上公开的裁判文书中被隐去),罪犯总体文化程度相对较低。从犯罪年龄来看,18周岁至29周岁之间共49人,30周岁至39周岁之间共69人,40周岁至49周岁之间的共39人,50周岁至59周岁之间共20人,60周岁以上人员1人(有12名罪犯犯罪时年龄在中国裁判文书网上公开的裁判文书中被隐去),罪犯以中青年居多。