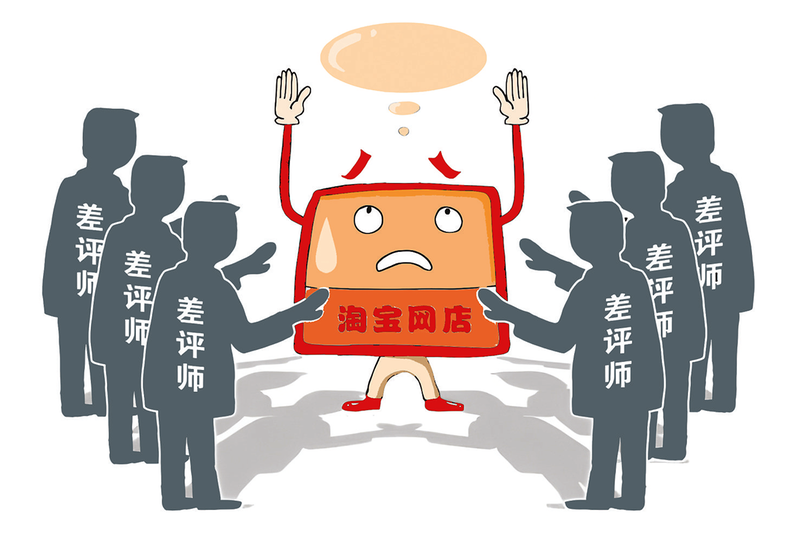

恶意差评如何演变成刑事犯罪

2025年06月03日

字数:1344

可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。据此,对相某漫以敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币四千元,并责令其退赔违法所得。

“消费者的评价和投诉对入驻电商平台商家的口碑及后续经营有着重要影响。合理差评和正当投诉有利于维护消费者的合法权益,提高商家的服务水平和竞争力。然而,一些不法分子盯上了投诉维权渠道,通过伪造有关食品安全的事实,以投诉、举报相要挟向经营者勒索钱财,利用线上平台商家重视评价、害怕影响生产经营等心理实施敲诈勒索犯罪。”最高法在阐述案例典型意义时指出。

利用线上平台恶意“索赔”,不仅严重侵害了经营者的财产利益,也扰乱了正常的市场秩序。人民法院依法予以打击,有利于遏制恶意差评的蔓延,避免消费者被误导,维护企业合法权益,营造良好的营商环境。

我国电子商务法明确规定,禁止以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假宣传。此外,刑法也对敲诈勒索、损害商业信誉等行为作出了明确规定。

中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领在接受记者采访时表示,职业差评、恶意差评行为违反了反不正当竞争法和电子商务法,若通过此手段索要钱财,则涉嫌刑事犯罪。

“职业差评破坏了电子商务市场正常的秩序,还会误导消费者,需要多方联合起来共同治理打击。”赵占领说。

据公开报道,近些年发生多起“职业差评师”案件,有“职业差评师”因敲诈勒索罪被判处1年至2年不等的刑期。

不过,由于评论带有一定的主观性,目前法律法规没有对什么是恶意评价、恶意评价应当如何规制进行明确规定,甚至相关规定存在争议。

平台如何堵住漏洞?

除了法律规定,近年来,各大电商平台和点评平台纷纷引入人工智能和大数据技术,通过分析用户行为、评价内容、IP地址等多维度数据,识别并过滤恶意差评。

例如,2月18日,大众点评发布《2024评价透明度报告》,首次公开评价审核机制,阐释为了评价真实作出的治理举措。其中,第一道防线是黑产安全防护网,主要聚焦用户账号,运用AI技术首先识别黑产等非真人类账号行为。

第二道防线是机审,该环节能识别“店员刷评”“恶意差评”等评价类型。据介绍,2024年,有近60%的违规评价在该环节被拦截。最后,还加入了人工研判和平台畅通申诉渠道。

还有电商平台推出的“差评预警系统”能够在差评发布后的几分钟内判断其是否存在恶意行为,并对可疑账号进行封禁处理。

针对网络差评的乱象,中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为,应该引入“通知-删除”原则,商家遭遇恶意差评后向平台申诉,即通知平台,平台需要告知发表评价的用户这则“通知”,在透明的规则下删除评价。否则发表评论的人会搞不清是商家还是平台删除了评论,从而无法继续通过诉讼等渠道维权。

朱巍告诉记者,技术管控特别是用人工智能的方式来进行过滤,把一些可能出自网络水军的信息屏蔽掉,这是平台的安全保障义务之一。

他表示,网络水军最后注册时的账号往往是虚假账号、僵尸账号、机器注册的账号,这些账号因为是没有网络实名的,严重违反了我们国家的网络安全法关于信息真实身份认证的制度。

“从这个背景之下,平台也应当定期清理这些僵尸粉、机器粉,还有一点平台必须要建立起非常明确高效便捷的投诉举报机制,当权利人发现自己的权利被侵害的时候,第一时间可以告知平台,平台要专门联系相关人员进行及时处理。”朱巍说。

编辑/李程(lcpupu@126.com)